Анализ генетических данных из уличного мусора

Благодаря стремительному росту компьютерных мощностей с начала XXI века и до наших дней, вычислительная составляющая нарастает не только в естественных науках, но и в искусстве. Такое взаимопроникновение может давать удивительные и неожиданные результаты, а также открывать новые векторы исследований. Так, к 2003 году на 92% был расшифрован геном человека, а на выяснение оставшихся 8% ушло ещё почти 20 лет, но в 2022 году эта работа была завершена.

Уже в течение первого десятилетия XXI века даже мельчайшие участки ДНК научились быстро амплифицировать (размножать копированием), что значительно упростило анализ ДНК и выяснение, кому она принадлежала, когда и при каких условиях был оставлен содержащий её образец биоматериала. Сегодня мы рассмотрим несколько направлений таких исследований и, в частности, об опыте американской художницы Хизер Дьюи-Хагборг, умудрившейся привнести эту технику в искусство.

По её собственным словам, однажды в 2012 году, ожидая приёма у психотерапевта, она от нечего делать рассматривала висевшую в приёмной картину и заметила, что между покровным стеклом и рамой застрял человеческий волос. Тогда она задумалась, кому мог принадлежать этот волос и как выглядел этот человек.

Вскоре она поделилась этими мыслями со знакомым криминалистом и узнала, что уже существует технология извлечения ДНК из таких образцов. Затем образцы пробиваются по базе уже картированных областей ДНК, для которых установлено, какие именно признаки они кодируют. Речь о самых разных признаках, от расстояния между глаз до склонности к ожирению. Далее она воспользовалась Basel Morphable Model – это разработанный в университете Базеля (Швейцария) программный пакет для моделирования слепков лиц. Полученные модели затем можно печатать на 3D-принтере. Все желающие могут ознакомиться с кодом и примерами использования этой программы на сайте университета или на Github. Модель учитывает поступившие на вход признаки и корректирует «базовое» лицо по следующему принципу:

Дьюи-Хагборг вспоминает, что первый опыт такого рода предприняла в январе 2013 года, подобрав окурок в одном из подземных переходов Бруклина. Так она ненадолго переквалифицировалась из скульптора в «биохакера-любителя».

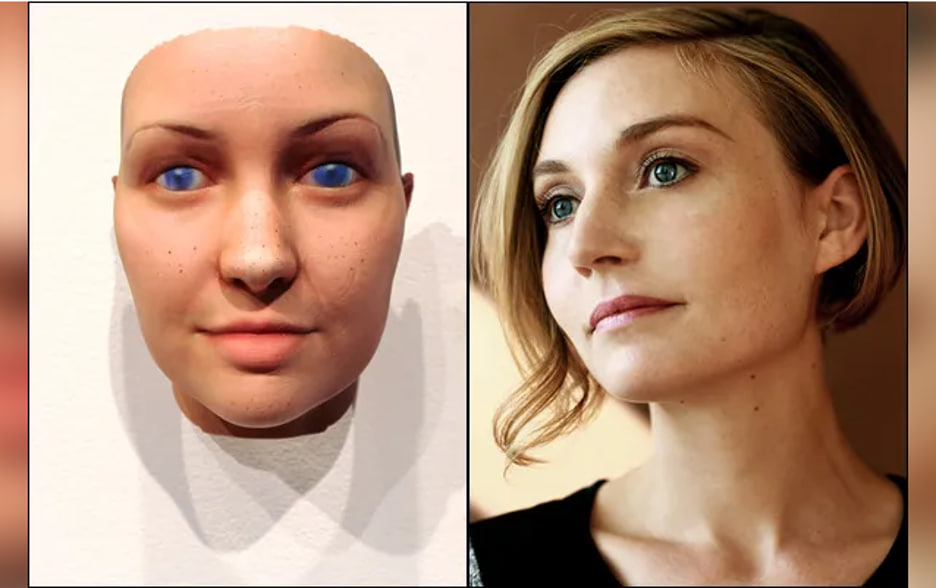

При таком генетическом анализе учитывается, в частности, пол, происхождение, цвет глаз и вероятная физиогномика человека. Курильщица, невольно ставшая моделью для Дьюи-Хагборг, имела итальянские или, возможно, португальские корни, худощавое телосложение, маленький аккуратный носик:

В дальнейшем Хизер самостоятельно освоила секвенирование ДНК и стала отправлять результаты на расшифровку в лабораторию. Результат расшифровки – это текстовые файлы с длинными последовательностями нуклеотидов (АГЦТ, аденин, гуанин, цитозин, тимин), из которых и слагается ДНК. Далее специальная программа интерпретирует их и конструирует модель лица. Набрав опыт, Хизер стала обращать внимание на конкретные участки генома, где кодируются цвет кожи, волос, рисунок скул, склонность к образованию морщин, расстояние между глазами и пр. С её работами вы можете ознакомиться здесь. Но описанная технология сегодня применяется не только в авангардном искусстве, но и во вполне практических целях.

На улицах Гонконга

Гонконг – это приморский мегаполис на юго-востоке Китая, его население — почти 7,5 млн человек. Это один из самых загрязненных городов мира, это касается как воздуха, так и городских кварталов. Именно поэтому уже в 2015 году в Гонконге была запущена «социальная антиреклама», получаемая по той же технологии, что и описанные выше слепки лиц. Граждан, привыкших бросать после себя мусор прямо на улице, порицают так:

Основные источники ДНК для этих портретов – выброшенные бутылки, стаканчики (пластик), окурки и жевательная резинка. Анализом ДНК и отрисовкой лиц занимается американская компания Parabon Nanolabs, освоившая эту технологию на основе имеющегося опыта в терапевтической генетике.

Этот анализ позволяет воссоздавать не только облик, но и примерный возраст нарушителя. Портреты демонстрируются по всему городу как в виде обычных плакатов на остановках и в общественных местах, так и в видеоформате, сопровождаются предупреждениями «так делать не надо». С юридической точки зрения подобный анализ не является вмешательством в частную жизнь, так как человек добровольно избавился от предмета, выбросив его – а значит, не владеет ни самим предметом, ни информацией, которая в нём заключена.

Первобытная жвачка

Ещё более интересное развитие эта технология получила в археологии, а рамках проекта, реализованного в 2019 году в Скандинавии. Исследователи, среди которых была наша соотечественница Наталья Кашуба из Уппсальского университета в Швеции, а также представители Копенгагенского университета, изучили при помощи вышеописанных методов окаменевшие остатки берёзовой смолы, найденные на датском острове Лолланд при раскопках неолитической стоянки возрастом около 5700 лет. Люди, жившие в этих местах, тщательно разжёвывали берёзовую смолу и, достаточно её размягчив, прикрепляли ею наконечники к древкам стрел. Смола также даёт антисептический эффект, поэтому могла облегчать зубную боль. Именно в силу антисептических свойств, вязкости и прочности, древесная смола оказывается отличным резервуаром ДНК.

Впрочем, такая древняя ДНК сохраняется в минимальном количестве и успевает в значительной степени дезинтегрироваться. Тем не менее, учёным удалось выяснить примерный рацион жителей этой стоянки (утиное мясо, лещина), составить впечатление об их микробиоме, а также определить, что ДНК на образце принадлежала молодой женщине. По месту раскопок её назвали Лола. Эта женщина определённо ещё не могла усваивать молоко – у древних охотников и собирателей гены, необходимые для расщепления и переработки лактозы, действовали только у младенцев, а у взрослых выключались. Подобное явление характерно почти для всех современных млекопитающих, а наша способность переваривать молочные продукты независимо от возраста – это мутация, которая закрепилась у кочевников с развитием скотоводства и, вероятно, оказалась принципиально важным бонусом в голодные годы, помогавшим «протянуть на детской пище».

Кроме того, Лола, по-видимому, ещё была темноволосой и темнокожей, но уже имела голубые глаза. Таким образом, она жила в тот период, когда европеоидная раса только начинала формироваться, и люди, недавно освоившие северные широты, ещё не успели избавиться от избыточного меланина.

Осветление кожи в северных широтах также стало результатом эволюции: для человека жизненно необходим витамин D, который вырабатывается в организме под действием солнечного света. Но в Африке, где находится родина человечества, солнечного света в избытке, его требуется, наоборот, экранировать. Эту функцию выполняет меланин. В северных широтах, напротив, тёмная или смуглая кожа у детей мешала вырабатывать этот витамин и приводила к задержке в развитии, поэтому отбор поддерживал выживание всё более светлокожих особей.

Приведённые примеры заставляют задуматься, что чем сильнее биология и информатика переплетаются в рамках биоинформатики, тем более разнообразные междисциплинарные исследования удаётся проводить за минимальную стоимость и кратчайшие сроки. Оказывается, от археологии до криминалистики и далее до экологии совсем недалеко.